① 無黄卵(ゆでたまご)

| 所 見 (写真①) |

| 卵黄のない卵白のみから構成されたたまごを「無黄卵」(むおうらん)と呼んでいる。 鶏の体内でのたまごの形成は通常、卵黄の排卵を契機に行われますが、何らかの原因で卵黄が卵 管内を逆流したり、排卵のタイミングずれなどにより、卵黄が卵白に包み込まれず、卵白のみで卵殻 膜や卵殻が形成されたものである。 GPセンターの検卵工程では見つけにくい異常卵であるが、発生頻度は低いものと考えられている。 |

② 無黄卵(焼き)

| 所 見 (写真②) |

| 写真①と同じ「無黄卵」(卵黄のないたまご)が焼かれた状態のものである。濃厚卵白が固まった部分 が、あたかも卵黄があるように見えるがカットしてみると卵黄がないのが確認できる。。 たまごは卵黄が排卵され、それを卵白が包み、卵殻膜(薄皮)ができ、その上に卵殻が形成されて完 成するが、鶏の卵管の動き(蠕動運動:ぜんどううんどう)の不良により、一旦、排卵された卵黄が逆 戻りしたような場合、卵黄のないたまご「無黄卵」(むおうらん)ができる可能性がある。 ただし、「無黄卵」の発生は稀である。 |

③ 卵白の緑変

| 所 見 (写真③) |

| *「品質管理センター 食品検査部」より調査依頼のあったもの 【状況】 消費者よりステンレス鍋で、ゆでたまごにして殻を剥いたら「白身が緑色に変色している」とのクレーム 品の調査依頼があったもの。変色状況は、白身の中ほどまで薄緑色になっていた。 【鶏卵加工メーカー研究所の所見】 卵白の緑変はあまり例や文献がないが、可能性として考えられるのは以下の通りである。 1.「長時間ボイルしたため、卵白が緑変(黒変)した」 発生頻度は少ないようであるが、卵白も「卵黄の緑変」と同じように内部が黒変するという資料があっ た。確かに当工場(ゆでたまごの製造工場)でも、ボイル槽の途中に引っかかって、長時間ボイルされ たたまごの卵白が黒変していることがあった。 資料によると仕組みは「卵黄の緑変」と同じで、卵白中の含硫アミノ酸であるシスチンやメチオニンが 分解して硫化水素を発生させ、それが卵黄中の鉄分と反応して黒変し、そして卵黄中のカロチノイド色 素と混合して、卵白が暗緑色に着色するとのことである。 また、卵白の蛋白質やアミノ酸と卵白中に含まれているグルコース(遊離糖)が加熱により反応して起 こる場合もあるとのこと。 稀にしか見られない現象であるが、高温で長時間ゆで続けて条件が重なったときに発生する場合があ るということのようである。 2.「もともと腐敗していた」 ゆでる前は、一見腐敗しているように見えなくても、ゆでて殻を剥いてみると腐敗していて、変色してい る卵がたまにある。(同じパックに入っていた同じ採卵日のたまごでも、鶏が産卵直後に抱え込んでい て数日後に放したり、ライン(ケージ)のどこかに引っかかっていたりして、そのような腐敗卵が混入し てしまう可能性はゼロではないため) その場合、腐敗していた卵白部分が、黒かったり、暗緑色だったり、赤かったり、黄色だったり(腐敗さ せた原因菌によって色が違うのかもしれない)と色々な色の卵が出てくることがある。 . |

④ 黒斑点

| 所 見 (写真④) |

| *「品質管理センター 食品検査部」より調査依頼のあったもの 【状況】 ゆで卵の卵殻膜表面に付着している黒い斑点と筋が、卵の殻側の膜にみられます。(卵白身は変色し ていない)カビかと思い、顕微鏡観察および培養検査したが、カビではないことが確認された。 卵殻膜特有の繊維状組織が黒く染まっているような様子であった。 【鶏卵加工メーカー研究所の所見】 「イセデリカ」原さんより カビではないことが確認できたとのことなので、考えられるのは「鉄分との反応」という現象が考えられ る。 ステンレス製の鍋でたまごを煮る(ゆでる)と、ステンレスと何かの金属(外部検査機関等で調査した が特定はできていない)とたまご(卵黄)の硫黄成分が反応して「黒変」が発生するという現象がわり と頻繁にある。(ただし、この製造会社では「殻むきゆでたまご」の状態でしか発生したことがない) 黒変の部分だけを集めて、外部の検査機関で数回調査を実施したが、その金属が何なのかは特定で きなかった。現象として、 1.特定の鍋でゆでたときにだけ発生するので、鍋を変えてやってみると発生しない。 (同じメーカーの同じ材質、同じ種類の鍋でも、発生する場合と発生しない場合がある) 2.ゆでる水を変えると発生しなくなることが多い。 (井戸水の方が発生しやすい) 3.鍋を徹底洗浄すると起こらなくなることが多い。 という特徴がある。 このため、卵の硫黄分と水に含まれる何かと鍋の金属成分が複合的に反応して発生するのではない かと考えている。 . |

⑤ 二重卵

| 所 見 (写真⑤) |

| 「二重卵」(にじゅうらん)の例である。 写真右下に卵黄およびカラザの一部があるが、その下(写真の卵殻内の右上)にもう一つのたまごの 殻が確認できる。この内側のたまごは割卵してみると、卵黄のない「無黄卵」(卵白のみ)であった。 「二重卵」は、一旦、殻に包まれたたまごが卵管内を逆流し、次に排卵された卵黄と再度、卵管の膨 大部で同時に殻に包まれることでできる。 二重卵の内側にあるたまごは、完全なもの(卵黄もあるもの)であったり、無黄卵であったりと様々で ある。 |

⑥ ミートスポット(肉斑)

| 所 見 (写真⑥) |

| *「保健所 食品衛生課」より調査依頼のあったもの 【状況】 卵の異物について(保健所 食品衛生課からの問い合わせ) 縦5mm、横4mm、厚さ1mmのこげ茶色の異物が卵の中に入っていた。 観察すると、膜のようなものに包まれており、指でつぶしたところ、赤茶色の内容物が出てきた。 (からすみ状に見える) 【鶏卵加工メーカー研究所の所見】 写真から、ミートスポット(肉斑)の部類ではないかと推定される。 一般に、卵中の異物の総称を「ミートスポット」と呼んでいる。(ミートスポットは、直訳すると「肉片」とな るが、肉ではないが見た目からこのように呼んでいる) 純粋な「血卵」(けつらん:少量の血液の混じった卵。ブラッドスポット)であれば発見しやすいが、タンパ ク質と血液が入り混じって、一見赤い卵黄のようなものが一番発見しづらいミートスポットである。 (血卵検出機で検出できないため) 当社でも年に数回は必ず、この写真と酷似した異物の混入クレームがある。確かに、一見外に膜があ り、質感も卵黄に似ているが、外部検査機関へ検査に出すと「血液を含むタンパク質である」という結果 が戻ってくる。(=血液を含むミートスポット) このミートスポットの形成理由については、卵黄の形成時に何らかの異常があり、血液と入り混じって 固まり、卵内に取り込まれたものかもしれないが、詳細な調査によらなければ判断できない。 . |

⑦ 異物混入卵(二重卵)

| 所 見 (写真⑦) |

| 【状況】 卵内の異物混入 卵黄の横に袋状の(卵黄膜のような)異物が混入している。 詳細に観察すると袋の中には、小さな(直径3mm程度)卵黄と思われるものが2個入っている。 また、異物の両端には「カラザ」も確認できる。 【所見】 不完全な「二重卵」と思われる。異物と思われるものは、何らかの原因で排卵まで成長していない卵胞 が漏斗部(ろうとぶ:卵管の入り口部分)へ排出され、これが卵黄とまちがわれ、カラザ形成のきっかけ となったのではないかと推察される。その後、正常に排卵された卵黄と一緒に卵形成されたもの。 . |

⑧ 異物混入卵

| 所 見 (写真⑧) |

| *「品質管理センター 食品検査部」より調査依頼のあったもの 【状況】 灰色の異物混入の例である。 消費者より寄せられた卵の卵白が一部、灰色を呈し、肉斑(ミートスポット)のような物質もみられた。 【試料の詳細状況】 ・はじめは灰色の部分は、丸い塊状になっていた。 ・臭いについては、腐敗臭はせず、腐っているような様子はみられなかった。 ・割卵前に卵が高温状態に置かれていたかどうかは不明である。 【鶏卵加工メーカー研究所の所見】 写真を見たところ、総称で言うと「血液を含むミートスポット」であると思われる。 卵白に血液が混ざっていると卵白自体が灰色(暗色)に見えることがある。 鶏体内の卵管組織の血液が混ざってしまったため、卵黄の周りに付着した正常な卵白と、「血液+ミー トスポット」が周りに付着した卵白とができ、層になったものと思われる。 (血液を卵黄と勘違いして、ミートスポットを卵白で包んで産卵することが稀にあるが、その場合は「無 黄卵」となる) もし検体が残っているようであれば、灰色の卵白部分と、ミートスポットの両方を検査にかけ、両方にル ミノール反応が見られれば、この仮説が正しかったことになる。 【食品検査部の再調査結果】 後日、検体のルミノール試験を行ったところ、ミートスポット、灰色の卵白ともに発光した。 比較のための確認で行った豚肉ほど強く発光はしていなかったが、確かに光っていることが確認され た。正常な卵の白身についても試験したが、発光しなかった。以上のことから、上記の仮説が正しいこ とが確認できた。 結論として、「卵白に血液が混ざっていると卵白自体が灰色に見えることがある」ということができる。 . |

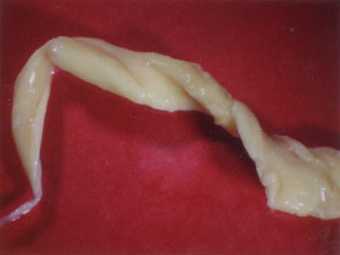

⑨ 紐状異物混入卵

【4.5倍画像】

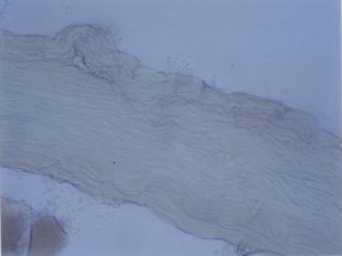

【100倍顕微鏡画像】

| 所 見 (写真⑨) |

| *「食品衛生協会 食品検査センター」より調査依頼のあったもの 【状況】 「ゆで卵へのパスタ状の異物混入」である。 ゆで卵の異物として持ち込まれたものである。内部に長いものでは約25cm(250mm)、最大幅は 約7.5mmの黄色のパスタ状の異物がゆで卵の中から出てきた。 条虫、線虫などの寄生虫でないことは確認されたが、これが何であるのかが不明である。 燃焼試験では、動物性タンパク質を焦がしたような臭気がある。100倍顕微鏡写真から筋繊維のよう な細胞構造が観察される。 異物については異常の通りであるが、卵黄および卵白は正常状態であった。また、この卵は有精卵で はなく無精卵であることが確認されている。 【鶏卵加工メーカー研究所の所見】(写真による鑑定) 似たような事例として、「カラザの異常発達」がある。7cm程度のこれと同じような繊維物質が混入して いたというクレームが2~3年に1件発生している。 その際の調査結果では、卵黄が卵管内を降りていくときに何らかの障害が発生して、非常に時間がか かってしまい、「カラザが異常発達した」というものであった。 今回の写真(顕微鏡写真を含む)を見る限り、判然としない。(過去にない例である) 実物がなく、異物の成分がどのような成分に類似しているものなのか等の調査ができず、また、この 卵がどういう経過をたどっているものなのか等の情報がなく、想定は非常に困難であるが、あえて現 在の情報でコメントできることは、以下の通りである。 1.100倍写真(顕微鏡撮影)から、鶏回虫等の寄生虫関係ではない。 2.100倍写真から、ひだ状のものがある臓器(例えば消化管)の一部の可能性が否定できないが、 発生機序の説明がつかない。 3.実物写真から、100倍写真との相関がつきにくいが、「カラザの多重分泌物の変性したもの」の可 能性も否定できない。 あえて、原因を決めるとすれば、「3」を選択するが、前述の通り実物の調査を進めて、多数の情報の 中から推計せざるを得ない状況である。(非常に稀な異常卵と言うことができる) 【鶏卵加工メーカー研究所の所見】(送付された実物検体による鑑定) 送付されたパスタ状(ひも状)異物をパラフィン包埋で処理し、その組織切片をヘマトキシリン・エオジン 染色で見たが、ひも状の辺縁は繊維性の組織、内部は赤染する微細な卵黄顆粒が不整形巣状に多く 沈着している像があった。 このことから、その成分は「卵黄」と思われる。(繊維状の物質の中に卵黄が入ったもの) この異常物は蛋白質が主体で、炭水化物(澱粉質)は認められなかった。 これらの現象の起こった原因は不明であり、結論を得ることはできなかった。 . |

⑩ ゆで卵の卵白表面の緑色化(蛍光色)

| 所 見 (写真⑩) |

| 写真③と同様の「卵白の緑変減少である。 【状況】 ゆで卵の鋭端部側から半分近くまで薄緑色に変色している。 臭いなどなく、腐敗している様子はなかったことから、変色していない部分を食してみたが、問題なかっ た。また、卵黄部は変色していなかった。 4個ゆでたうちの2個に変色が見られ(固ゆで状態)、他の2個には見られなかった(卵黄の外側がハ ードで、中がソフトな状態)が、発生したものは同じLサイズであるが小さめの大きさであった。 【原因として考えられること】(その1)(写真③の解説と同じ) 「長時間ボイルしたため、卵白が緑変した」ものと考えられる。 発生頻度は少ないようであるが、卵白も「卵黄の緑変」と同じように内部が黒変するという資料があっ た。確かに当工場(ゆでたまごの製造工場)でも、ボイル槽の途中に引っかかって、長時間ボイルされ たたまごの卵白が黒変していることがあった。 資料によると仕組みは「卵黄の緑変」と同じで、卵白中の含硫アミノ酸であるシスチンやメチオニンが 分解して硫化水素を発生させ、それが卵黄中の鉄分と反応して黒変し、そして卵黄中のカロチノイド色 素と混合して、卵白が暗緑色に着色するとのことである。 また、卵白の蛋白質やアミノ酸と卵白中に含まれているグルコース(遊離糖)が加熱により反応して起 こる場合もあるとのこと。 稀にしか見られない現象であるが、高温で長時間ゆで続けて条件が重なったときに発生する場合があ るということのようである。 . 【原因として考えられること】(その2)(その1より確度が高いと思われる)*2005.09.30追記 この場合の変色の原因ですが、写真では卵白表面が明らかに黄緑の蛍光を発しているので、 「Pseudomonas fluorescens」(蛍光菌) が産生した蛍光色素が表面についたものと推測される。 (検査することにより確認できる菌である) 発生原因としては、①ゆで卵を作ったときに温度差等でひびが入る。②放冷中にこの菌に暴露される。 (台所が汚い等環境からの汚染)③菌がゆで卵の殻の内側に入る。④ゆで卵なので細菌への防御機 構がなく(卵白に含まれているリゾチームの効果がなくなっていることから)、よく繁殖する。⑤色素を産 生し、このような色が付く。 この菌の特徴であるが、比較的低温約25℃付近でもっとも繁殖する。1日くらい室温放置すれば目で 見てわかるくらいに色が付く。この写真の程度の色が付くには、10*7/g位の菌量は必要なので臭い もしたと思われる。 . 「Pseudomonas fluorescens」(シュードモナス・フルオレッセンス)は、食中毒菌ではなく、免疫の弱い 人が感染する日和見菌である。 産生する蛍光色素が「フルオレッセンス」で、蛍光ペンの黄色のような色である。 腐敗細菌であるので、一般の惣菜などでも繁殖しているのかもしれないが、背景色が白っぽくないと 色としては識別し難い。実際、この例のようなゆで卵の卵白以外では発見例は少ない。 衛生研究所にて、ゆで卵の卵白表面に同菌をつけ、再現実験(25℃、24h)を行ったところ、同じよう に表面が黄緑色のゆで卵ができたとの結果報告を受けている。 . |

| 前のページに戻る |